Viviamo in un mondo in rapida evoluzione, dove la velocità stessa con cui avvengono i cambiamenti rende sempre più difficile comprenderne l’impatto e il valore.

Il tempo non è più percepito come lineare e progressivo, perché sono gli algoritmi che anticipano i nostri comportamenti e influenzano il presente. Lo spazio non è più avvertito soltanto come spazio materiale, ma unione di questo con lo spazio digitale e mentale. Non è solo un luogo di strumenti tecnologici, ma un ambiente di vita, di relazione, di conoscenza e di crescita. Siamo quindi calati nella nuova realtà spazio-tempo anche detta: Digi-Land, in cui gli sviluppi tecnologici definiscono il nuovo concetto di tempo algoritmico (algor-tempo) e quello di spazio reale e virtuale (Mindscape) che si incontrano, si intrecciano e si trasformano continuamente. Le innovazioni tecnologiche determinano così un processo di formazione della cultura diverso, inedito. Una nuova grammatica della mente che non contrappone vecchie e giovani generazioni, ma necessita di conoscenza chiara della realtà, visione consapevole per il futuro, e presuppone come metodo di confronto la condivisione e l’ascolto reciproco. Il modo di intendere e valutare, poi, l’esistenza e la socialità attraverso i device sta rafforzando l’idea di società delle performance, in cui tutto può esser visto come una performance. Ogni cosa può essere usata per accrescere reputazione e visibilità, e anche chi se ne rende conto ha la tentazione di comunicare immediatamente ai propri contatti il personale vissuto. Le nuove generazioni sono co-protagoniste, involontarie, di tutta questa trasformazione generata dal digitale. Usano le tecnologie che non hanno creato, le alimentano senza resistenze, e non vivono la percezione che siano dispositivi innaturali.

La digitalizzazione ci ha portati alla datificazione, e guidati verso una traiettoria co-evolutiva di esseri umani e macchine. Definita da conquiste tecnologiche senza precedenti, la transizione digitale ha assecondato l’uomo a riporre nel digitale fiducia alternandola a preoccupazione, mentre in un continuo divenire reimpara a con-vivere con dispositivi digitali che tratta come fossero dei nuovi parenti. I nostri altri digitali. La trasformazione digitale genera, poi, modalità collaborative uomo-macchina-uomo che riguardano il futuro ma retroagiscono su come concepiamo il futuro nel presente.

Questi tre distinti processi trasformativi coincidono con una crescente consapevolezza di crisi della sostenibilità ambientale e di quella digitale anche se, raramente, l’umanità le pensa assieme. Se generano, nell’uomo, il bisogno di ripensare la propria esistenza in questo incredibile presente, segnano anche il passaggio verso un futuro percepito ignoto e diverso da quello che gli era stato prospettato in passato. Oggi l’uomo avverte il tempo come un flusso accelerato e continuo rispetto al passato dove era colto come lento, ciclico, legato ai ritmi naturali (giorno-notte, stagioni, raccolti). Anche lo spazio è vissuto come un ambiente fluido e smaterializzato mentre un tempo era riconosciuto come concreto, fisico, locale. Lo spazio fluido e l’istantaneità del tempo hanno così sostituito lo spazio-limitato e il tempo-lento. Il digitale ha reso il mondo più veloce, più interconnesso, ma anche più ansiogeno e dispersivo.

Soren Kierkegaard diceva: “La vita può essere compresa solo all’indietro, ma va vissuta in avanti”. Questa citazione merita di essere interpretata al presente in relazione ai nostri continui spostamenti tra i mondi online e quelli offline, tra il sé reale, quello virtuale e quello immaginato, considerando opportunità e vincoli. La vita, oggi, è l’unione fra astrazione virtuale ed esperienza reale, secondo manifestazioni e forme che definiscono l’esistenza personale. Questa consapevolezza può portare l’umanità verso una conoscenza più approfondita della vita, per cui il futuro più che prevederlo attraverso algoritmi statistico-predittivi (il cosa) possiamo disegnarlo attraverso i perché e i come. Invece di prevedere cosa accadrà dobbiamo porci la domanda: Perché e Come avvengono le cose?

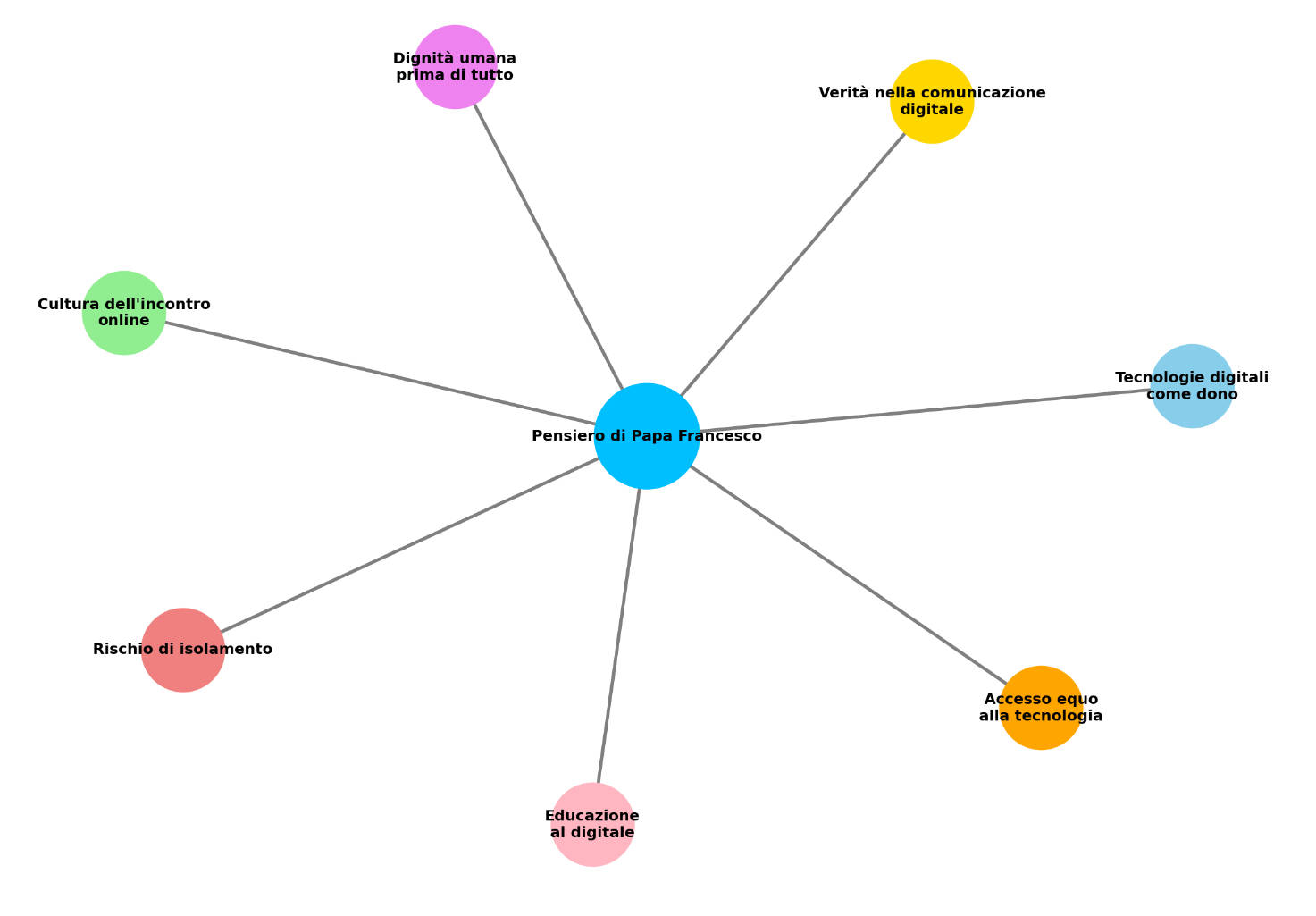

Papa Francesco sin dall’inizio del suo pontificato si è posto questa domanda, lo si comprende dalle riflessioni offerte all’umanità affrontando il tema dell’evoluzione delle tecnologie digitali. Ha cioè affrontato, in vario modo, il rapporto uomo-digitale-uomo tracciando la propria linea di pensiero nel solco culturale del XXI secolo. Con cautela e privo di pregiudizi ha riconosciuto la grandezza delle tecnologie digitali, ma senza demonizzarle ha dato all’umanità spunti di riflessione sui rischi che possono generarsi da incauti usi. Ha compreso che il digitale, creato da mente umana, ora indipendente dall’uomo sta ridisegnando attraverso le intelligenze artificiali il mondo, lo stesso uomo, “influenzando il nostro modo di vivere, le relazioni sociali, e nel futuro persino la maniera con cui concepiamo la nostra identità di esseri umani”. Nel Messaggio per la 48ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (2014) ha affermato che “Internet è un dono di Dio, è uno strumento affascinante e tremendo” e se utilizzata responsabilmente, può offrire “maggiori possibilità di incontro e di solidarietà tra tutti”. Nel 2019 con il progredire delle tecnologie digitali comprende quanto sia importante il ruolo dell’uomo sia nella fase di progettazione e implementazione degli artefatti, sia nella fase applicativa dell’uso. Proprio per questo rivolgendosi agli ingegneri progettisti del digitale ha introdotto per la prima volta il neologismo algoretica (coniato da Padre Paolo Benanti), sottolineando la necessità di un’etica degli algoritmi per prevenire le disparità sociali tra chi genera algoritmi per controllare chi li usa. Una contrapposizione tra potere del calcolo e calcolati. Ha poi ripreso il concetto di algoretica il 28 febbraio 2020, in un messaggio rivolto ai partecipanti alla plenaria della Pontificia Accademia per la Vita quando per sottolineare l'importanza di un'etica condivisa nell'uso degli algoritmi e delle tecnologie digitali, ha affermato: “Si intravede una nuova frontiera che potremmo chiamare ‘algor-etica’. Essa intende assicurare una verifica competente e condivisa dei processi secondo cui si integrano i rapporti tra gli esseri umani e le macchine nella nostra era”. Questo intervento ha segnato l'inizio di un dialogo internazionale sull'etica dell'intelligenza artificiale, culminato nella firma della Rome Call for AI Ethics da parte della Pontificia Accademia per la Vita, insieme al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, rappresentanti di aziende tecnologiche come IBM e Microsoft, e istituzioni internazionali come la FAO. Una chiamata per un Intelligenza Artificiale responsabile. Ancora nel Messaggio per la 53ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (2019), Papa Francesco sottolinea il bisogno di costruire una vera “cultura dell'incontro” anche nell’ambiente digitale. Internet, dice, può e deve trasformarsi in una comunità di comunità, superando la frammentazione e l’isolamento che rischiano di prevalere. Porta quindi nelle piazze digitali lo stesso messaggio che diffonde in quelle reali: ascolto, accoglienza, interesse verso i più poveri e bisognosi per una giustizia sociale globale. Tuttavia, il Papa non ignora i pericoli. Nel Messaggio per la 58ª Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (2024), dedicato a “Intelligenza Artificiale e Sapienza del Cuore”, avverte che il rischio più grande del digitale e dell'IA è quello di creare “una conoscenza senza sapienza”, una comunicazione priva di verità, empatia e responsabilità. Ancora più chiaramente, nel Messaggio per la 57ª Giornata Mondiale della Pace (2024), Papa Francesco chiede che l'intelligenza artificiale sia sviluppata e utilizzata con una responsabilità etica orientata al bene comune. È necessario, afferma, che "ogni tecnologia sia posta al servizio della pace e della dignità umana". Al G7 di Borgo Ignazia (2024) nel discorso sull’IA il suo messaggio rivolto a tutto il mondo è chiaro separando la scelta delle macchine dalla decisione dell’umano, ammonendo chi percorre la strada delle armi autonome.

Papa Bergoglio è entrato nel digitale utilizzando i device per comunicare con la gente, per parlare con i giovani, interpretando i diversi linguaggi social. Nel 2013 il primo selfie in Vaticano, e nel 2019 alla Giornata Mondiale dei Giovani ha definito la Madonna la prima follower di Gesù. Si può dire che è diventato un sociologo della comunicazione e dei media della Chiesa Cattolica per arrivare, ma non influenzare, all’arcipelago di internet. Il suo approccio nei confronti delle tecnologie digitali e della socializzazione virtuale è stato proprio lo stesso che ha avuto nella vita reale: Discernimento. Ne ottimismo ne paura ma discernimento nelle singole situazioni.

Nel corso del suo pontificato, Papa Francesco ha spesso riflettuto sul ruolo delle tecnologie digitali nella vita umana. L’idea di Mindscape, inteso come paesaggio mentale e digitale in continua evoluzione, trova sorprendenti punti di contatto con la sua visione: uno spazio dove la mente umana si espande, comunica e si trasforma attraverso la tecnologia. Per Papa Francesco, il digitale non è di per sé né buono né cattivo: è uno strumento potente, capace di costruire reti di solidarietà e cultura dell’incontro. Sottolinea che la tecnologia deve sempre servire la persona, rispettandone la dignità e favorendo la fraternità universale. Tuttavia mette anche in guardia: un Mindscape senza sapienza del cuore rischia di diventare una "babele di solitudini", dove la connessione si trasforma in isolamento e il sapere in manipolazione. L'Intelligenza Artificiale, per abitare autenticamente il Mindscape, deve essere orientata al bene comune, rispettare la verità e promuovere l'incontro tra le persone. Per Papa Francesco, Mindscape non può essere solo una rete di dati: deve essere una rete di cuori. Solo così il paesaggio mentale digitale diventa una vera estensione della mente e del cuore umano, una nuova terra promessa da abitare con creatività, etica e speranza.

Per tutte queste ragioni possiamo considerare Papa Francesco come una figura chiave nella transizione digitale della Chiesa cattolica e, più in generale, come un promotore di un'etica umanistica nell'era digitale. Egli, ha assunto un ruolo di leadership nel guidare la Chiesa e la comunità globale attraverso la transizione digitale, enfatizzando l'importanza di un approccio etico, inclusivo e centrato sull'uomo. Le sue iniziative e i suoi insegnamenti offrono una bussola morale per navigare le sfide e le opportunità dell'era digitale. Attraverso il personale e talvolta anche autoironico utilizzo delle tecnologie ha promosso l'educazione al digitale, Ha testimoniato al mondo del digitale che un uso consapevole e responsabile delle tecnologie passa anche attraverso l’algor-etica.